引用本文: 刘家瑞, 肖衡, 杜成友. 肝细胞肝癌免疫分型的研究进展. 中国普外基础与临床杂志, 2021, 28(9): 1237-1242. doi: 10.7507/1007-9424.202011062 复制

肝细胞肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC)是最常见的原发性肝癌类型,占原发性肝癌病例的 75%~85%[1]。全球每年新增 HCC 病例超 50 万例[2],其致死率位于恶性肿瘤的第 2 位,主要与病毒感染和肝纤维化密切相关[3]。在过去的 10 年中,基因测序技术的突破推动了肿瘤基因组的研究,阐明了肝癌发生发展的部分分子机制,为肝癌的治疗提供了更多的选择[4-5]。近年来,恶性肿瘤免疫治疗取得了突破性进展[6]。在晚期肝癌的治疗中,多种免疫检查点抑制剂(ICIs),如纳武单抗(nivolumab)、派姆单抗(pembrolizumab)、卡瑞利珠单抗等被国内外多个指南推荐作为肝癌的临床治疗选择。遗憾的是,对当前现有的 ICIs 药物在肝癌治疗中效果的多项研究显示出令人不满意的功效:单药低反应率[7-8]。肝癌作为一种免疫原性肿瘤,与相关病毒感染和形成的炎症环境密切相关。在近 5 年里,研究人员开始聚焦于肿瘤微环境的探究,揭露了在肝脏这个免疫特赦器官中[9]免疫微环境与肿瘤的相互作用关系、免疫逃逸和治疗抵抗的机制,以及挖掘潜在的免疫治疗靶点。基于这些发现,研究人员将 HCC 进行了免疫分型,旨在更好地评估 HCC 患者的预后以及为免疫治疗的决策提供指导,同时也是目前 HCC 治疗趋向个性化的一项重要补充。笔者现就 HCC 基于肿瘤微环境的免疫分型及其临床应用价值进行综述。

1 目前 HCC 的诊疗现状

HCC 患者的治疗主要依据病理分类分型,根据综合各因素的分期方案以指导治疗决策。国外有多种分期方案,如:巴塞罗那临床肝癌分期(BCLC 分期)、TNM 分期、Edmondson 分期、亚太肝病学会分期(APASL 分期)等,其中 BCLC 分期方案被国内外所广泛认可。2019 年版《原发性肝癌诊疗规范》 [10]依据我国患者的一般情况、肝肿瘤情况以及肝功能情况,更新了中国肝癌的分期方案(China liver cancer staging,CNLC),包括:Ⅰ a 期、Ⅰ b 期、Ⅱa 期、Ⅱb 期、Ⅲa 期、Ⅲb 期和Ⅳ期。针对Ⅰ期和Ⅱa 期的患者,主要采用手术切除和肝移植治疗;对于Ⅱb 期和Ⅲ期患者,除了肝动脉化疗栓塞术(TACE)和手术切除外,还有推荐的一线药物治疗,如索拉菲尼、仑伐替尼等。随着 2017 年美国食品药品监督管理局(FDA)批准纳武单抗用于晚期肝癌的二线治疗[8],更多的 ICIs 被推荐应用于晚期肝癌的治疗。同时,近 20 年来,研究者通过基因技术对转录组分子进行分型,发现了许多 HCC 分子亚型与 HCC 的预后有显著的相关性,这也为不同类型患者采用相应的分子靶向药物奠定了基础[11]。由于免疫治疗在晚期肝癌中的治疗效果未达预期,研究者开始将目光转向肿瘤的免疫微环境,旨在揭露肝癌的免疫机制,进而对 HCC 患者进行更准确的分类,从而选择更有效的个性化治疗方案。

2 基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

2017 年,TCGA 团队[12]对 196 例肝癌的组织病理学资料的分析显示,22% 的肝癌显示出高度或中度的淋巴细胞浸润;该团队进一步对 66 种免疫标志物的基因表达结果进行无监督分层聚类,识别了 6 个肿瘤样本簇,其中有两个簇显示免疫标志物的高表达,包括的免疫检查点基因有:细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4(CTLA-4)、程序性死亡受体 1(PD-1)和程序性死亡配体 1(PD-L1)。这可能说明了:ICIs 治疗对含有中度或高度淋巴细胞浸润,以及免疫抑制分子高表达的 HCC 能产生强烈的效应[13]。

同年,Sia 等[14]通过检测 228 例 HCC 样本中与免疫相关的基因组信号,进一步进行无监督聚类,最终发现了一个新类群,占总样本数的 24%(55/228),他们将其定义为“免疫类(immune class)”。与非免疫类样本比较,免疫类患者具有炎症反应的标志,其特征包括免疫细胞的高度浸润、增强的细胞溶解活性、PD-1 和 PD-L1 的高表达、活跃的干扰素-g(IFN-g)信号以及类似于对免疫治疗有强反应的黑色素瘤的分子特征;再以 728 例患者的 HCC 样本进行验证,也发现近 25% 的患者有炎症反应的标志,推测这类患者可能是接受免疫治疗的理想人选;此外,在对肿瘤微环境免疫信号的进一步探究中,发现了 3 种特征性的样本,具有不同的免疫浸润细胞类型和免疫反应,可以进一步分为不同的亚型(图 1)。

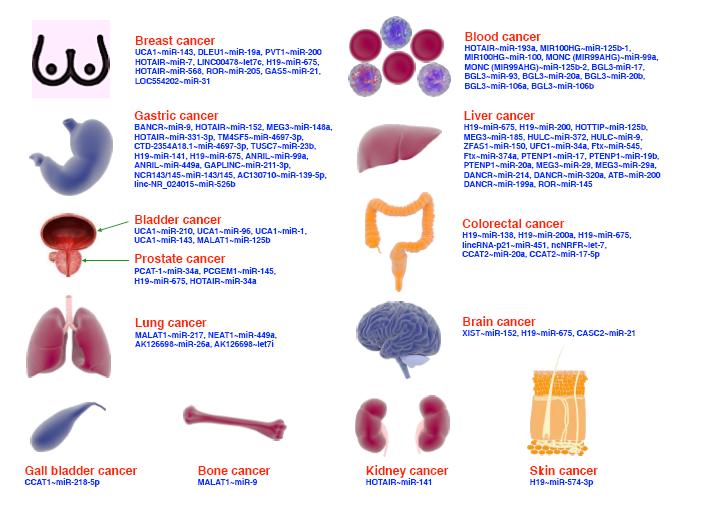

图1

示基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

图1

示基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

2.1 免疫衰竭型(exhausted immune subtype)

在 33%(18/55)的免疫类患者中,其肿瘤微环境的免疫簇表现出抑制的免疫反应,以促瘤信号为特征,如 T 细胞衰竭,转化生长因子-β(TGF-β)、M2 型巨噬细胞等免疫抑制成分富集,Sia 等[14]将具有该特征的免疫类患者定义为免疫衰竭型。值得一提的是,TGF-β 是一种在侵袭性癌症中经常过度表达的有效免疫调节细胞因子,其活化后能调节肿瘤上皮-间质的相互作用、血管生成和转移,并通过诱导 T 细胞衰竭[15-16]和促进 M2 型巨噬细胞形成[17]来抑制宿主免疫应答,提示免疫衰竭型是一种更具有侵袭性的免疫亚型。吴志超等[18]的研究显示,TGF-β1的高表达与肿瘤大小、血管侵犯、AFP 水平、肿瘤数目和分化程度有相关性。因而该类患者通过TGF-β 抑制剂联合 ICIs 治疗获得更多收益是可能的。

2.2 免疫激活型(active immune subtype)

在剩余的免疫类患者中(67%,37/55),其肿瘤微环境的免疫簇表现出抗肿瘤特征,如 T 细胞和干扰素(IFN)信号的富集以及适应性免疫反应基因的过度表达,Sia 等[14]将其称为主动免疫反应,并将拥有该特征的免疫类患者定义为免疫激活型;同时将免疫衰竭型和免疫激活型的免疫簇与临床参数相关联,发现主动免疫反应组(免疫激活型)的肿瘤复发率更低且生存趋势更好。

2.3 免疫豁免型(privileged immune subtype)

在总的患者样本中,有一类始终被排除在免疫类之外,樊嘉等[19]将其定义为免疫豁免型,其特征是肝脏相关的 Wnt 靶基因过表达、核型 β-连环蛋白染色的富集和 CTNNB1 基因的突变。CTNNB1 途径的激活与 T 细胞排斥相关。与免疫类患者和非免疫类其他类型患者相比较,免疫豁免型表现出更低水平的免疫特征信号富集,特别是 T 细胞浸润的缺乏。

3 基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

2018 年,Kurebayashi 等[20]利用多重免疫组织化学染色方法,对来自 141 例患者的 158 份肝癌样本的 919 个区域的免疫细胞进行了全面的聚类分析,将其分为了 3 种不同的免疫亚型:高免疫亚型(immune-high subtype)、中免疫亚型(immune-mid subtype)和低免疫亚型(immune-high subtype)。高免疫亚型以 B 细胞、浆细胞以及 T 细胞浸润增多为特征,中免疫亚型的 T 细胞和其他免疫细胞浸润中度增加、B 细胞和浆细胞浸润较少,低免疫亚型的免疫细胞浸润程度很低;同时,该研究还阐述了高免疫亚型和 B 细胞浸润是独立的预后因素。以高免疫亚型为主的高级别肝癌患者的预后明显较好,特别是 CK19+ 或 SALL4+ 高级别 HCC[5, 21]。以高免疫亚型为主的 HCC 约占低分化 HCC 的 25%[20],在低分化 HCC 中也发现高免疫亚型会获得明显更好的预后。特别地,高免疫亚型有一个富含 CXCL9、CXCL10 趋化因子以及 Th1、CTL 型细胞因子的免疫微环境,而 CXCL9 和 CXCL10 的表达与许多肿瘤的淋巴细胞浸润有关[22-23],这与上述基于基因组方法定义的“免疫类”相一致。

随后,在 2019 年,Zhang 等[24]收集了来自 8 例 HCC 患者的 42 份样本,通过聚集肿瘤微环境的免疫细胞,比较样本之间的相似性并进行分层聚类,最终形成了 3 个聚类。接着,该研究还进一步揭示了不同亚型的免疫状态、趋化因子和细胞因子表达水平以及细胞代谢的特征。同时,为了临床实用性,该团队利用两种免疫组织化学检测的标志物的密度界值定义了这 3 种免疫亚型(图 2)。

图2

示基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

图2

示基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

3.1 免疫活性亚型(immunocompetent subtype)

将 HCC 组织进行免疫组织化学染色,以 CD45+ 细胞 ≥100 个/mm2 定义为 CD45 高表达,同时以 Foxp3+ 细胞 <25 个/mm2 定义为 Foxp3 低表达,CD45 高表达和 Foxp3 低表达定义为免疫活性亚型。免疫活性亚型有相对正常的 T 细胞浸润水平 [包含抗肿瘤 T 细胞(CD8+CD127+ T 细胞、CD4+CD127+ T 细胞和 γδT 细胞)] 以及较少浸润的 B 细胞特别是 Breg 细胞。而且该亚型特有的尿素循环代谢提供了更多的精氨酸,可通过增强 T 细胞存活能力及其抗肿瘤功能来增强免疫[25]。因而免疫活性亚型 HCC 患者具有相对较强的抗肿瘤免疫能力,预后更加良好。然而,该亚型的细胞毒性分子的释放水平相对较低,这提示其浸润性 T 细胞的抗肿瘤功能可被进一步激活,所以就免疫活性亚型患者而言,T 细胞反应激活剂(如 IL-12 和 CpG 寡核苷酸)和 ICIs 的联合使用可能是有效的治疗方案[26-28]。

3.2 免疫缺陷亚型(immunodeficient subtype)

以 CD45+ 细胞 <100 个/mm2定义为 CD45 低表达,此类患者归为免疫缺陷亚型,其特点是树突状细胞(DC 细胞)和自然杀伤细胞(NK 细胞)的富集,淋巴细胞浸润的减少以及 CD45+ 细胞的缺乏(与其他 2 个亚型相比减少约 40%[24])。在免疫缺陷亚型样本中发现髓系抑制细胞(MDSCs)的增加,同时所有与免疫抑制相关的标记信号:如淋巴细胞活化基因-3(LAG3)、程序性细胞死亡基因(PDCD1)、T 细胞免疫球蛋白黏蛋白-3(TIM-3)、带有免疫球蛋白及 ITIM 结构域的 T 细胞免疫受体(TIGIT)、肿瘤坏死因子受体超家族 9(TNFRSF9)以及功能基因 [如颗粒酶 A(GZMA)和颗粒酶 B(GZMB)] 的表达水平均上调,所有趋化因子和细胞因子的表达水平都很低,这些特点与其免疫缺陷相符合。免疫缺陷亚型肝癌更像是所谓的“冷”肿瘤,几乎没有浸润的淋巴细胞,这限制了 ICIs 的疗效。因此,ICIs 与溶瘤病毒(如 JX-594)或多肽(如 LTX-315)联合应用可显著增强淋巴细胞浸润[29-31],对该亚型肝癌有较好的治疗前景。抗肿瘤血管生成的靶向药物(如索拉非尼或贝伐单抗)通过促进 T 细胞转运或抑制 MDSCs 也可能提高 ICIs 对该亚型患者的疗效[32-33]。

3.3 免疫抑制亚型(immunosuppressive subtype)

CD45 高表达和 Foxp3 高表达者定义为免疫抑制亚型。该亚型以 Treg 细胞和免疫抑制性 CD4+ T 细胞(CD4+CD25+CD127–Foxp3+ T 细胞)增多为特征[34],免疫抑制亚型样本显示为高密度的 Treg 细胞、Breg 细胞和 M2 型巨噬细胞,这些细胞都是免疫抑制细胞,且包括 PD-1、PD-L1、TIM-3 和 CTLA-4在内的免疫抑制分子的表达水平显著上调;同时,还观察到血管内皮生长因子 A(VEGFA)和许多编码抑制肿瘤的趋化因子或细胞因子的基因(如 TGF-β1、CCL8 和 IL-10)的过度表达。免疫抑制型 HCC 患者具有正常的淋巴细胞浸润,但免疫抑制细胞的数目显著增加。然而,值得注意的是,尽管免疫抑制成分在 RNA 和蛋白质水平上都被检测到过表达,但具有细胞毒功能的基因(如颗粒酶家族成员和 IFN-g)的上调表明抑制的细胞毒性 T 细胞是在激活时诱导的,而不是由固有缺陷诱导的[35]。所以在这种情况下,多种 ICIs 治疗可以恢复这些抑制性 T 细胞的抗肿瘤效力,提高免疫治疗反应效率;而且,VEGFA 和 TGF-β1 的过度表达提示 ICIs 联合抗血管生成药物可能使患者获益更多。

4 免疫分型在临床中的应用价值

目前,基于免疫治疗的精准识别主要依赖生物标志物(biomarker),以预测免疫治疗反应,确定哪些患者将从治疗中受益最大,从而提供有价值的决策和预后信息。肿瘤细胞或浸润性免疫细胞的PD-L1 表达上调、高肿瘤突变负荷(tumor mutation burden,TMB)和肿瘤浸润性 CD8+ T 细胞密度增加是最被认可的与治疗反应相关的生物标志物。在 2015 和 2016 年,美国 FDA 将 PD-L1 的免疫组织化学染色分别纳入肺癌和黑色素瘤的辅助检查中,肯定了 PD-L1 的表达在两种疾病诊断和治疗中的价值。但在 CheckMate 040 研究中[8],纳武单抗治疗晚期 HCC 患者的亚组分析结果显示,PD-L1 表达阳性(PD-L1≥1%)患者的有效率比 PD-L1 阴性患者(PD-L1<1%)略高(爬坡组:27% 比 12%;扩展组:26% 比 19%),表明对 HCC 而言,PD-L1 作为反应生物标志物的能力一般。Yarchoan 等[36]汇总了公开发表的临床试验中接受过 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗的 27 种肿瘤(包括 HCC)的结果,发现各肿瘤的免疫应答率与 TMB 呈线性关系:TMB 越大,PD-1 抑制剂有效率越高。最近,Samstein 等[37]还证实了 TMB 能预测多种肿瘤免疫治疗后的生存率,并与接受 ICIs 治疗的患者的存活率提高有关,ICIs 的疗效随着 TMB 值的增加而增高。遗憾的是,该研究没有纳入 HCC 患者,高突变是否与接受 ICIs 的 HCC 患者的预后呈正相关有待进一步研究。此外,一些临床试验也评估了 CD8+ T 细胞密度与抗PD-1/PD-L1 治疗的临床疗效之间的相关性。例如,在抗 PD1 治疗黑色素瘤的一项研究中[38],CD8+ T 细胞密度与抗 PD1 治疗的反应呈正相关。最近的一项研究[39]显示,抑制性的高表达 PD-1 的 CD8+ T 细胞密度与 HCC 的临床预后不良相关,其密度随肿瘤分期的增加而增加,提示抑制性的 CD8+ T 细胞密度与 HCC 的进展有关,可作为一个潜在的免疫治疗靶点。此外,病毒相关肿瘤对 PD-1 通路阻断有很高的反应率,HBV 和 HCV 导致的 HCC 对抗 PD-1 治疗的有效应答率已有报道。Yarchoan 等[36]的研究也显示一些与病毒相关的肿瘤(包括 HCC)的客观应答率高于预期,这表明在某些肿瘤类型中出现病毒抗原可能会增加抗 PD-1 治疗的应答率。这可能是因为致癌病毒的整合代表了肿瘤的另一种基因改变,赋予了新的抗原性,亦或是病毒感染与慢性炎症的作用赋予了上述相关的免疫类型。

肿瘤特异性突变可导致编码新抗原,基因突变负荷较大的肿瘤可能拥有更多的新抗原,因此患者拥有更多浸润的肿瘤特异性 T 细胞。由此可见,PD-L1 的表达、TMB 以及肿瘤浸润性淋巴细胞在功能上是相互关联的,并且经常在单个肿瘤标本中协同发现。同样,基于分子水平和细胞水平的两种免疫分型方法,在免疫类型的特征上有高度相似的地方,说明了在异质性很强的 HCC 中,其免疫微环境是相对稳定的,这使 HCC 的免疫分型成为可能。此外,与单因素标记相比,多因素标记具有更强的预测能力,这奠定了 HCC 免疫分型的临床应用基础。对肿瘤微环境进行广泛的免疫分析,从不同水平并综合多因素进行分类分型,可以更全面地指导 HCC 的治疗,从而改善预后。例如:在免疫激活亚型中,其正常的 T 淋巴细胞浸润以及较少的细胞毒性分子提示 ICIs 与 T 细胞反应激活剂联合应用可能有效。免疫豁免型或免疫缺陷亚型的 HCC 患者由于缺乏 T 细胞的浸润而限制了 ICIs 的疗效,这与肿瘤浸润性淋巴细胞密度作为生物标志物的研究结果相一致,对该类患者采用 ICIs 与增强淋巴细胞浸润的溶瘤病毒或者促进 T 细胞转运的抗肿瘤血管生成的靶向药物(索拉非尼或贝伐单抗)联合治疗可能会提高反应率。同样地,在免疫抑制亚型的 HCC 患者中,包括 PD-1、PD-L1、TIM-3 和 CTLA-4 在内的免疫抑制性分子的表达水平增加,且 VEGFA 和 TGF-β1 过表达,提示多种 ICIs 联用可能对逆转免疫抑制性 T 细胞更有效,ICIs 联合抗血管生成药物也可能带来更多获益。樊嘉团队[40]筛选出了几个特定的肝癌微环境免疫生物标志物(包括 CD3、CD27、CD68、CD103 和PD-1),并联合肿瘤大小、分化程度和 γ-谷氨酰转肽酶(GGT)构建了一个预后模型,其准确性显著优于传统的临床分期。另一项研究[41]建立了一个整合免疫类型、病理表现(肿瘤出芽)、AFP 水平、HBV 感染、微血管侵犯(MVI)和肿瘤分级信息的预后模型,该模型在试验组和验证组均显示出比单独的 BCLC 或 TNM 分期更好的预后能力。所以,基于 HCC 肿瘤微环境的免疫分型在生物标志物的基础上,还综合了更多影响患者治疗效应以及生存预后的因素,对未来 HCC 的治疗和预后有更全面、更准确的临床指导作用。

5 小结与展望

免疫治疗为晚期肝癌患者带来了新的治疗途径,而如今较低的客观反应率以及治疗效果阻碍了它的发展。基于肿瘤免疫微环境的免疫分型与 HCC 患者的抗肿瘤能力以及生存有显著的关联,能够更全面指导 HCC 患者免疫治疗的筛选和决策,以提高免疫治疗的疗效和预后评估,让更多的患者从中获益。近几年,肿瘤微环境成为国内外研究的热点,基于它对 HCC 进行免疫分型还在研究初期,其潜在的临床应用价值需要进一步的大规模队列研究来验证。同时可以发现,不管是目前发现的生物标志物,还是各种免疫分型方案,它们都有显著的共性,因而寻找制定出统一规范的 HCC 免疫微环境评估方案是可行的,相信这是 HCC 免疫治疗未来的研究方向。

重要声明

利益冲突声明:本文全体作者阅读并理解了《中国普外基础与临床杂志》的政策声明,我们无相互竞争的利益。

作者贡献声明:刘家瑞和肖衡参与了文章的起草和修改,以及图的制作;杜成友对文章进行了审阅。

肝细胞肝癌(hepatocellular carcinoma,HCC)是最常见的原发性肝癌类型,占原发性肝癌病例的 75%~85%[1]。全球每年新增 HCC 病例超 50 万例[2],其致死率位于恶性肿瘤的第 2 位,主要与病毒感染和肝纤维化密切相关[3]。在过去的 10 年中,基因测序技术的突破推动了肿瘤基因组的研究,阐明了肝癌发生发展的部分分子机制,为肝癌的治疗提供了更多的选择[4-5]。近年来,恶性肿瘤免疫治疗取得了突破性进展[6]。在晚期肝癌的治疗中,多种免疫检查点抑制剂(ICIs),如纳武单抗(nivolumab)、派姆单抗(pembrolizumab)、卡瑞利珠单抗等被国内外多个指南推荐作为肝癌的临床治疗选择。遗憾的是,对当前现有的 ICIs 药物在肝癌治疗中效果的多项研究显示出令人不满意的功效:单药低反应率[7-8]。肝癌作为一种免疫原性肿瘤,与相关病毒感染和形成的炎症环境密切相关。在近 5 年里,研究人员开始聚焦于肿瘤微环境的探究,揭露了在肝脏这个免疫特赦器官中[9]免疫微环境与肿瘤的相互作用关系、免疫逃逸和治疗抵抗的机制,以及挖掘潜在的免疫治疗靶点。基于这些发现,研究人员将 HCC 进行了免疫分型,旨在更好地评估 HCC 患者的预后以及为免疫治疗的决策提供指导,同时也是目前 HCC 治疗趋向个性化的一项重要补充。笔者现就 HCC 基于肿瘤微环境的免疫分型及其临床应用价值进行综述。

1 目前 HCC 的诊疗现状

HCC 患者的治疗主要依据病理分类分型,根据综合各因素的分期方案以指导治疗决策。国外有多种分期方案,如:巴塞罗那临床肝癌分期(BCLC 分期)、TNM 分期、Edmondson 分期、亚太肝病学会分期(APASL 分期)等,其中 BCLC 分期方案被国内外所广泛认可。2019 年版《原发性肝癌诊疗规范》 [10]依据我国患者的一般情况、肝肿瘤情况以及肝功能情况,更新了中国肝癌的分期方案(China liver cancer staging,CNLC),包括:Ⅰ a 期、Ⅰ b 期、Ⅱa 期、Ⅱb 期、Ⅲa 期、Ⅲb 期和Ⅳ期。针对Ⅰ期和Ⅱa 期的患者,主要采用手术切除和肝移植治疗;对于Ⅱb 期和Ⅲ期患者,除了肝动脉化疗栓塞术(TACE)和手术切除外,还有推荐的一线药物治疗,如索拉菲尼、仑伐替尼等。随着 2017 年美国食品药品监督管理局(FDA)批准纳武单抗用于晚期肝癌的二线治疗[8],更多的 ICIs 被推荐应用于晚期肝癌的治疗。同时,近 20 年来,研究者通过基因技术对转录组分子进行分型,发现了许多 HCC 分子亚型与 HCC 的预后有显著的相关性,这也为不同类型患者采用相应的分子靶向药物奠定了基础[11]。由于免疫治疗在晚期肝癌中的治疗效果未达预期,研究者开始将目光转向肿瘤的免疫微环境,旨在揭露肝癌的免疫机制,进而对 HCC 患者进行更准确的分类,从而选择更有效的个性化治疗方案。

2 基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

2017 年,TCGA 团队[12]对 196 例肝癌的组织病理学资料的分析显示,22% 的肝癌显示出高度或中度的淋巴细胞浸润;该团队进一步对 66 种免疫标志物的基因表达结果进行无监督分层聚类,识别了 6 个肿瘤样本簇,其中有两个簇显示免疫标志物的高表达,包括的免疫检查点基因有:细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4(CTLA-4)、程序性死亡受体 1(PD-1)和程序性死亡配体 1(PD-L1)。这可能说明了:ICIs 治疗对含有中度或高度淋巴细胞浸润,以及免疫抑制分子高表达的 HCC 能产生强烈的效应[13]。

同年,Sia 等[14]通过检测 228 例 HCC 样本中与免疫相关的基因组信号,进一步进行无监督聚类,最终发现了一个新类群,占总样本数的 24%(55/228),他们将其定义为“免疫类(immune class)”。与非免疫类样本比较,免疫类患者具有炎症反应的标志,其特征包括免疫细胞的高度浸润、增强的细胞溶解活性、PD-1 和 PD-L1 的高表达、活跃的干扰素-g(IFN-g)信号以及类似于对免疫治疗有强反应的黑色素瘤的分子特征;再以 728 例患者的 HCC 样本进行验证,也发现近 25% 的患者有炎症反应的标志,推测这类患者可能是接受免疫治疗的理想人选;此外,在对肿瘤微环境免疫信号的进一步探究中,发现了 3 种特征性的样本,具有不同的免疫浸润细胞类型和免疫反应,可以进一步分为不同的亚型(图 1)。

图1

示基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

图1

示基于肿瘤微环境基因组的免疫分型

2.1 免疫衰竭型(exhausted immune subtype)

在 33%(18/55)的免疫类患者中,其肿瘤微环境的免疫簇表现出抑制的免疫反应,以促瘤信号为特征,如 T 细胞衰竭,转化生长因子-β(TGF-β)、M2 型巨噬细胞等免疫抑制成分富集,Sia 等[14]将具有该特征的免疫类患者定义为免疫衰竭型。值得一提的是,TGF-β 是一种在侵袭性癌症中经常过度表达的有效免疫调节细胞因子,其活化后能调节肿瘤上皮-间质的相互作用、血管生成和转移,并通过诱导 T 细胞衰竭[15-16]和促进 M2 型巨噬细胞形成[17]来抑制宿主免疫应答,提示免疫衰竭型是一种更具有侵袭性的免疫亚型。吴志超等[18]的研究显示,TGF-β1的高表达与肿瘤大小、血管侵犯、AFP 水平、肿瘤数目和分化程度有相关性。因而该类患者通过TGF-β 抑制剂联合 ICIs 治疗获得更多收益是可能的。

2.2 免疫激活型(active immune subtype)

在剩余的免疫类患者中(67%,37/55),其肿瘤微环境的免疫簇表现出抗肿瘤特征,如 T 细胞和干扰素(IFN)信号的富集以及适应性免疫反应基因的过度表达,Sia 等[14]将其称为主动免疫反应,并将拥有该特征的免疫类患者定义为免疫激活型;同时将免疫衰竭型和免疫激活型的免疫簇与临床参数相关联,发现主动免疫反应组(免疫激活型)的肿瘤复发率更低且生存趋势更好。

2.3 免疫豁免型(privileged immune subtype)

在总的患者样本中,有一类始终被排除在免疫类之外,樊嘉等[19]将其定义为免疫豁免型,其特征是肝脏相关的 Wnt 靶基因过表达、核型 β-连环蛋白染色的富集和 CTNNB1 基因的突变。CTNNB1 途径的激活与 T 细胞排斥相关。与免疫类患者和非免疫类其他类型患者相比较,免疫豁免型表现出更低水平的免疫特征信号富集,特别是 T 细胞浸润的缺乏。

3 基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

2018 年,Kurebayashi 等[20]利用多重免疫组织化学染色方法,对来自 141 例患者的 158 份肝癌样本的 919 个区域的免疫细胞进行了全面的聚类分析,将其分为了 3 种不同的免疫亚型:高免疫亚型(immune-high subtype)、中免疫亚型(immune-mid subtype)和低免疫亚型(immune-high subtype)。高免疫亚型以 B 细胞、浆细胞以及 T 细胞浸润增多为特征,中免疫亚型的 T 细胞和其他免疫细胞浸润中度增加、B 细胞和浆细胞浸润较少,低免疫亚型的免疫细胞浸润程度很低;同时,该研究还阐述了高免疫亚型和 B 细胞浸润是独立的预后因素。以高免疫亚型为主的高级别肝癌患者的预后明显较好,特别是 CK19+ 或 SALL4+ 高级别 HCC[5, 21]。以高免疫亚型为主的 HCC 约占低分化 HCC 的 25%[20],在低分化 HCC 中也发现高免疫亚型会获得明显更好的预后。特别地,高免疫亚型有一个富含 CXCL9、CXCL10 趋化因子以及 Th1、CTL 型细胞因子的免疫微环境,而 CXCL9 和 CXCL10 的表达与许多肿瘤的淋巴细胞浸润有关[22-23],这与上述基于基因组方法定义的“免疫类”相一致。

随后,在 2019 年,Zhang 等[24]收集了来自 8 例 HCC 患者的 42 份样本,通过聚集肿瘤微环境的免疫细胞,比较样本之间的相似性并进行分层聚类,最终形成了 3 个聚类。接着,该研究还进一步揭示了不同亚型的免疫状态、趋化因子和细胞因子表达水平以及细胞代谢的特征。同时,为了临床实用性,该团队利用两种免疫组织化学检测的标志物的密度界值定义了这 3 种免疫亚型(图 2)。

图2

示基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

图2

示基于肿瘤微环境免疫细胞的免疫分型

3.1 免疫活性亚型(immunocompetent subtype)

将 HCC 组织进行免疫组织化学染色,以 CD45+ 细胞 ≥100 个/mm2 定义为 CD45 高表达,同时以 Foxp3+ 细胞 <25 个/mm2 定义为 Foxp3 低表达,CD45 高表达和 Foxp3 低表达定义为免疫活性亚型。免疫活性亚型有相对正常的 T 细胞浸润水平 [包含抗肿瘤 T 细胞(CD8+CD127+ T 细胞、CD4+CD127+ T 细胞和 γδT 细胞)] 以及较少浸润的 B 细胞特别是 Breg 细胞。而且该亚型特有的尿素循环代谢提供了更多的精氨酸,可通过增强 T 细胞存活能力及其抗肿瘤功能来增强免疫[25]。因而免疫活性亚型 HCC 患者具有相对较强的抗肿瘤免疫能力,预后更加良好。然而,该亚型的细胞毒性分子的释放水平相对较低,这提示其浸润性 T 细胞的抗肿瘤功能可被进一步激活,所以就免疫活性亚型患者而言,T 细胞反应激活剂(如 IL-12 和 CpG 寡核苷酸)和 ICIs 的联合使用可能是有效的治疗方案[26-28]。

3.2 免疫缺陷亚型(immunodeficient subtype)

以 CD45+ 细胞 <100 个/mm2定义为 CD45 低表达,此类患者归为免疫缺陷亚型,其特点是树突状细胞(DC 细胞)和自然杀伤细胞(NK 细胞)的富集,淋巴细胞浸润的减少以及 CD45+ 细胞的缺乏(与其他 2 个亚型相比减少约 40%[24])。在免疫缺陷亚型样本中发现髓系抑制细胞(MDSCs)的增加,同时所有与免疫抑制相关的标记信号:如淋巴细胞活化基因-3(LAG3)、程序性细胞死亡基因(PDCD1)、T 细胞免疫球蛋白黏蛋白-3(TIM-3)、带有免疫球蛋白及 ITIM 结构域的 T 细胞免疫受体(TIGIT)、肿瘤坏死因子受体超家族 9(TNFRSF9)以及功能基因 [如颗粒酶 A(GZMA)和颗粒酶 B(GZMB)] 的表达水平均上调,所有趋化因子和细胞因子的表达水平都很低,这些特点与其免疫缺陷相符合。免疫缺陷亚型肝癌更像是所谓的“冷”肿瘤,几乎没有浸润的淋巴细胞,这限制了 ICIs 的疗效。因此,ICIs 与溶瘤病毒(如 JX-594)或多肽(如 LTX-315)联合应用可显著增强淋巴细胞浸润[29-31],对该亚型肝癌有较好的治疗前景。抗肿瘤血管生成的靶向药物(如索拉非尼或贝伐单抗)通过促进 T 细胞转运或抑制 MDSCs 也可能提高 ICIs 对该亚型患者的疗效[32-33]。

3.3 免疫抑制亚型(immunosuppressive subtype)

CD45 高表达和 Foxp3 高表达者定义为免疫抑制亚型。该亚型以 Treg 细胞和免疫抑制性 CD4+ T 细胞(CD4+CD25+CD127–Foxp3+ T 细胞)增多为特征[34],免疫抑制亚型样本显示为高密度的 Treg 细胞、Breg 细胞和 M2 型巨噬细胞,这些细胞都是免疫抑制细胞,且包括 PD-1、PD-L1、TIM-3 和 CTLA-4在内的免疫抑制分子的表达水平显著上调;同时,还观察到血管内皮生长因子 A(VEGFA)和许多编码抑制肿瘤的趋化因子或细胞因子的基因(如 TGF-β1、CCL8 和 IL-10)的过度表达。免疫抑制型 HCC 患者具有正常的淋巴细胞浸润,但免疫抑制细胞的数目显著增加。然而,值得注意的是,尽管免疫抑制成分在 RNA 和蛋白质水平上都被检测到过表达,但具有细胞毒功能的基因(如颗粒酶家族成员和 IFN-g)的上调表明抑制的细胞毒性 T 细胞是在激活时诱导的,而不是由固有缺陷诱导的[35]。所以在这种情况下,多种 ICIs 治疗可以恢复这些抑制性 T 细胞的抗肿瘤效力,提高免疫治疗反应效率;而且,VEGFA 和 TGF-β1 的过度表达提示 ICIs 联合抗血管生成药物可能使患者获益更多。

4 免疫分型在临床中的应用价值

目前,基于免疫治疗的精准识别主要依赖生物标志物(biomarker),以预测免疫治疗反应,确定哪些患者将从治疗中受益最大,从而提供有价值的决策和预后信息。肿瘤细胞或浸润性免疫细胞的PD-L1 表达上调、高肿瘤突变负荷(tumor mutation burden,TMB)和肿瘤浸润性 CD8+ T 细胞密度增加是最被认可的与治疗反应相关的生物标志物。在 2015 和 2016 年,美国 FDA 将 PD-L1 的免疫组织化学染色分别纳入肺癌和黑色素瘤的辅助检查中,肯定了 PD-L1 的表达在两种疾病诊断和治疗中的价值。但在 CheckMate 040 研究中[8],纳武单抗治疗晚期 HCC 患者的亚组分析结果显示,PD-L1 表达阳性(PD-L1≥1%)患者的有效率比 PD-L1 阴性患者(PD-L1<1%)略高(爬坡组:27% 比 12%;扩展组:26% 比 19%),表明对 HCC 而言,PD-L1 作为反应生物标志物的能力一般。Yarchoan 等[36]汇总了公开发表的临床试验中接受过 PD-1/PD-L1 抑制剂治疗的 27 种肿瘤(包括 HCC)的结果,发现各肿瘤的免疫应答率与 TMB 呈线性关系:TMB 越大,PD-1 抑制剂有效率越高。最近,Samstein 等[37]还证实了 TMB 能预测多种肿瘤免疫治疗后的生存率,并与接受 ICIs 治疗的患者的存活率提高有关,ICIs 的疗效随着 TMB 值的增加而增高。遗憾的是,该研究没有纳入 HCC 患者,高突变是否与接受 ICIs 的 HCC 患者的预后呈正相关有待进一步研究。此外,一些临床试验也评估了 CD8+ T 细胞密度与抗PD-1/PD-L1 治疗的临床疗效之间的相关性。例如,在抗 PD1 治疗黑色素瘤的一项研究中[38],CD8+ T 细胞密度与抗 PD1 治疗的反应呈正相关。最近的一项研究[39]显示,抑制性的高表达 PD-1 的 CD8+ T 细胞密度与 HCC 的临床预后不良相关,其密度随肿瘤分期的增加而增加,提示抑制性的 CD8+ T 细胞密度与 HCC 的进展有关,可作为一个潜在的免疫治疗靶点。此外,病毒相关肿瘤对 PD-1 通路阻断有很高的反应率,HBV 和 HCV 导致的 HCC 对抗 PD-1 治疗的有效应答率已有报道。Yarchoan 等[36]的研究也显示一些与病毒相关的肿瘤(包括 HCC)的客观应答率高于预期,这表明在某些肿瘤类型中出现病毒抗原可能会增加抗 PD-1 治疗的应答率。这可能是因为致癌病毒的整合代表了肿瘤的另一种基因改变,赋予了新的抗原性,亦或是病毒感染与慢性炎症的作用赋予了上述相关的免疫类型。

肿瘤特异性突变可导致编码新抗原,基因突变负荷较大的肿瘤可能拥有更多的新抗原,因此患者拥有更多浸润的肿瘤特异性 T 细胞。由此可见,PD-L1 的表达、TMB 以及肿瘤浸润性淋巴细胞在功能上是相互关联的,并且经常在单个肿瘤标本中协同发现。同样,基于分子水平和细胞水平的两种免疫分型方法,在免疫类型的特征上有高度相似的地方,说明了在异质性很强的 HCC 中,其免疫微环境是相对稳定的,这使 HCC 的免疫分型成为可能。此外,与单因素标记相比,多因素标记具有更强的预测能力,这奠定了 HCC 免疫分型的临床应用基础。对肿瘤微环境进行广泛的免疫分析,从不同水平并综合多因素进行分类分型,可以更全面地指导 HCC 的治疗,从而改善预后。例如:在免疫激活亚型中,其正常的 T 淋巴细胞浸润以及较少的细胞毒性分子提示 ICIs 与 T 细胞反应激活剂联合应用可能有效。免疫豁免型或免疫缺陷亚型的 HCC 患者由于缺乏 T 细胞的浸润而限制了 ICIs 的疗效,这与肿瘤浸润性淋巴细胞密度作为生物标志物的研究结果相一致,对该类患者采用 ICIs 与增强淋巴细胞浸润的溶瘤病毒或者促进 T 细胞转运的抗肿瘤血管生成的靶向药物(索拉非尼或贝伐单抗)联合治疗可能会提高反应率。同样地,在免疫抑制亚型的 HCC 患者中,包括 PD-1、PD-L1、TIM-3 和 CTLA-4 在内的免疫抑制性分子的表达水平增加,且 VEGFA 和 TGF-β1 过表达,提示多种 ICIs 联用可能对逆转免疫抑制性 T 细胞更有效,ICIs 联合抗血管生成药物也可能带来更多获益。樊嘉团队[40]筛选出了几个特定的肝癌微环境免疫生物标志物(包括 CD3、CD27、CD68、CD103 和PD-1),并联合肿瘤大小、分化程度和 γ-谷氨酰转肽酶(GGT)构建了一个预后模型,其准确性显著优于传统的临床分期。另一项研究[41]建立了一个整合免疫类型、病理表现(肿瘤出芽)、AFP 水平、HBV 感染、微血管侵犯(MVI)和肿瘤分级信息的预后模型,该模型在试验组和验证组均显示出比单独的 BCLC 或 TNM 分期更好的预后能力。所以,基于 HCC 肿瘤微环境的免疫分型在生物标志物的基础上,还综合了更多影响患者治疗效应以及生存预后的因素,对未来 HCC 的治疗和预后有更全面、更准确的临床指导作用。

5 小结与展望

免疫治疗为晚期肝癌患者带来了新的治疗途径,而如今较低的客观反应率以及治疗效果阻碍了它的发展。基于肿瘤免疫微环境的免疫分型与 HCC 患者的抗肿瘤能力以及生存有显著的关联,能够更全面指导 HCC 患者免疫治疗的筛选和决策,以提高免疫治疗的疗效和预后评估,让更多的患者从中获益。近几年,肿瘤微环境成为国内外研究的热点,基于它对 HCC 进行免疫分型还在研究初期,其潜在的临床应用价值需要进一步的大规模队列研究来验证。同时可以发现,不管是目前发现的生物标志物,还是各种免疫分型方案,它们都有显著的共性,因而寻找制定出统一规范的 HCC 免疫微环境评估方案是可行的,相信这是 HCC 免疫治疗未来的研究方向。

重要声明

利益冲突声明:本文全体作者阅读并理解了《中国普外基础与临床杂志》的政策声明,我们无相互竞争的利益。

作者贡献声明:刘家瑞和肖衡参与了文章的起草和修改,以及图的制作;杜成友对文章进行了审阅。